巷で話題になって入るアーシングを羊ちゃん(AE111 レビン)に施してみました。まずアーシングって何って所を簡単に説明します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 品名 | 値段 | 個数 | 合計[円] |

| KIV 5.5 アカ | 150 | 6m | 900 |

| 圧着端子8mm | 170 | 1 | 170 |

| 圧着端子6mm | 230 | 2 | 460 |

| 熱収縮チューブ | 270 | 1 | 270 |

| タイラップ | 170 | 1 | 170 |

| ボルト&ナット(長) | 100 | 1 | 100 |

| ボルト&ナット(短) | 100 | 1 | 100 |

計 | 2,170 |

では、さっそくアース用ケーブルの取り付け。

|

|

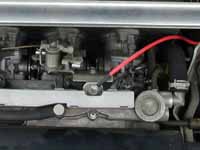

羊ちゃんのエンジンルームです。 赤いケーブルが今回配線したケーブルです。 |

|  |  |

|

バッテリーです。長い鉄製ボルトで串刺しです。 ステンレス製は電気通しにくそうなので却下。 銅製か銀メッキ製があれば良かったのだが・・・。 スプリングワッシャーで圧着端子がぷらぷら しない様にしてます。 ボルト(長)1本しか使って無いです。 かなり余った・・・。 |

シリンダーヘッドとヘッドカバーです。 デスビは近いから特に配線しなくても いいかな(^^;なんて、ハイ手抜きです。 ここもボルト(短)1本使用。 ここも余った・・・。 |

インジェクション付近です。 はたしてここでいいのだろうか・・・。 |

|  |

| イグニッションコイル付近です。 |

オルタネーターから出てる純正 アーシングポイントの先に接続。 |

ということで、接続作業終了。

早速、エンジンをかけると、エンジンルームから黙々と煙が・・・という落ちは無く、普通に始動。特におかしい所も無いのでエンジンを切り、抵抗値等の測定をする。

以下がその測定結果です。(エンジン始動しながらのバッテリー電圧 14.64[V])

測定ポイント | 装着前 | 装着後 |

||

抵抗値[Ω] | 電圧降下[mV] | 抵抗値[Ω] | 電圧降下[mV] |

|

| イグニッションコイル付近 | 約0 | 7.0 | 約0 | 5.0 |

| ヘッドカバー | 32.5 | 7.0 | 約0 | 0.2 |

| シリンダーヘッド | 約0 | 6.6 | 約0 | 2.8 |

| インジェクター付近 | 0.1 | 7.0 | 約0 | 5.1 |

| オルタネーター純正アース先 | 約0 | 7.0 | 約0 | 3.3 |

※極性表示は無視してます

さっそく試乗。

エンジンをかけ、発進。「おお、フィーリングが全然違う」・・・・って、コンピュータをリセットしたばっかりだから、フィーリングが変わるのも当たり前だ(^^;。

色々なアクセル開度に変化させて、コンピュータを学習させていく。10kmくらいそんな走行をして、やっとまじめに変化具合を確かめにはいる。

走りなれた道をとりあえずアクセルをがんがん開けて走って見る。んー、これと言って変化が無いなぁ。やっぱ気休めだったのかなぁと思った(単に鈍感なだけかもしれないけど)。

体感でわからないならということで、空吹かしでタコメーターの動きをデジカメの動画機能をもって撮影。後日、以前に撮影していたものとの変化具合を見たが・・・全くもって変化なし(^^;

やっぱ、このくらいのもので変化を求めるのは厳しいのかなぁと思い始めて実験を終了にする。

で、それまでアクセルを開けたり閉めたりを繰り返す様な運転をしていたので、普通の運転になおる。

「ん?、心なしかいつもより運転しやすいような気がする・・・」。気のせいか、それとも催眠効果か・・・?(^^;。で、どんな時に変化が感じられるのか色々試した結果、アクセル一定&あまりアクセルを開けない状態の定速走行時の時のようだ。

以前より少ないアクセル開度で車が進む感じである。で、色々なエンジン回転で定速走行を試して見たらだいたい2000rpm以下の回転時が体感的に良くなっているような感じがする。5速で使える回転域が増えた感じ。

ほんとは、アーシングして加速が良くなったとか、空吹かしでのピックアップの変化とかを期待したんだけど、予想外の結果になってしまった。アクセル開度一定の状態だと変化具合が数値であらわせない・・・なんともどかしいことか。でも、今までより400rpm低い回転で走らせてもストレスなく&エンジンも苦しそうにしないし、燃費走行をしたら今までより記録が伸びるんではないかなとちょっと期待を持ったりして。

燃費計測はちょっと時間がかかるので、今回の報告には入れませんが良くなってればいいなぁ。

ということで羊ちゃんアーシング編終了です。