|

スーパーストラットを考える

内容の更新をあとでしようと思っていたら、完全に忘れてました(^^;。というわけで、やえの嘘かもしれない技術薀蓄話、今回はAE101系のレビン、トレノから出現したスーパーストラットサスペンションについて、各種の形式の特徴を入れながら考えてみたいと思います。

まず、ここでタイヤと路面の関係についてどのような状態が最大グリップを得られるかという事について定義付けをしておきます。

ここではタイヤのトレッド面と地面が平行になるときに最大グリップを得られるという事にします。ゴムの歪みとかそうゆう事考え始めるとわけわからん状態になってしまうと思いますので。

それでは本題です。世の中には色々な形式のサスペンションがあります。一般乗用車に多く採用されているマクファーソンストラット式、高級な車に多いダブルウィッシュボーン式・マルチリンク式、ワゴン等リアに多いトレーリングアーム式、トラックに多い板バネ式と様々です。

その中でトヨタが出したスーパーストラット式というサスペンションがあります。カタログなんかには

「アッパーボールジョイントとロアダブルジョイントの採用により, 駆動力のステアリングへの影響を低減し,

高い高速直進安定性を実現. さらにキャンバーコントロールアームが,車両旋回時などに

タイヤと路面のなす角度を的確にコントロールし, 旋回・車線変更・緊急回避などクルマが不安定になりやすい状況でも,

すぐれた運動性能とコントロール性能を実現する. FF車のスポーツドライビングに新時代を開き,

アクティブセーフティにも貢献する,卓越のスーパーサスペンションだ」

と、かっこいいうたい文句が書いてあります。

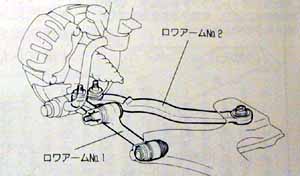

図解してあるものを見ても、んーっと、パット見よくわからないけどなんかすごそうだ。

というのが一般の人の感想ではないでしょうか。

ということで、このうたい文句の中でキャンバーコントロールと言う言葉が出てきています。どうもこれがキーポイントぽいのでこれについて考えていきます。

キャンバ−は車を真正面から見たときのタイヤの傾きです。ハの字になっていればネガティブキャンバー、逆ハの字になっていればポジティブキャンバーになります。

車にとってどのようなキャンバーが理想なのかを考えます。車が曲がるときは多かれ少なかれ車体の傾き、ロールが発生します。このロールしている状態でもタイヤは地面と平行になっていれば車は最大のグリップを発生させることができると思われます。

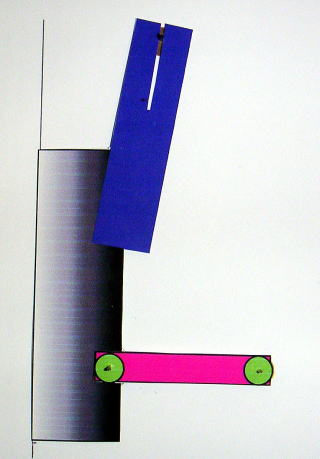

では、世に出回っているサスについて見て見ましょう。まず最初はすったさんの採用しているインホイールドダブルウィッシュボーン形式です。簡単に図にしました。

図1 図1  図2 図2

話を簡単にするためにサスがバンプした状態(縮んだ状態)についてだけ考えます。図1はサスが普通の状態、図2がサスがバンプした状態です。黄色のアッパーアームと赤のロワアームの長さが異なっているので、バンプするとネガティブキャンバーがつきます。もし長さが同じだったら、キャンバー変化は起こりませんね。

車が傾いた分タイヤもキャンバーがついて路面を捉えるようになります。各アーム類の長さ等でセッティングの自由度が高い反面、黄色のアッパーアームのボディー取り付け部が内側にくるため、スペース的には厳しい形式になります。

各アームがボディーの取り付け部からの円運動となるので、ストローク量とキャンバー変化角は比例しないのですが、現実的に一番理想に近いサスペンションではないかと思われます。サスが縮めば縮むほどキャンバー変化量が大きくなりますので(^^;、車高短にしたらロールセンターアダプターとか付けて補正アッパーアーム、ロワアームの角度を調整しないといけないのかなぁと思います。付けたらねじの緩みとか定期的に見てくださいね。あっしは付けたことないですが(^^;。

HONDAはエンジンルームがスペース的に厳しいFF車でありながらダブルウィッシュボーン式を採用していますが、ハイマウント式ダブルウィッシュボーンで、黄色のアッパーアームにあたる部分がタイヤの上側に持っていかれています。こちらもスペース的に厳しいための策だと思いますが、上方にもっていってもアッパーアームの長さに制限があるのはしょうがないっすね。このがんばりに拍手です。

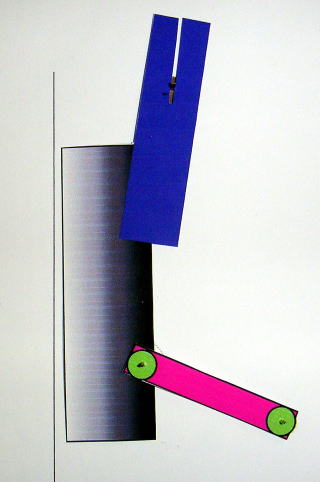

先にバンプ側だけと言いましたがちょっとだけリバウンド(伸び)側にも触れます。図1のアッパーアーム、ロワアームが平行な状態だとサスがリバウンドしてもネガティブキャンバーがついてしまいます。コーナリング中の内側のタイヤのイメージになるんですが理想はポジティブキャンバーになって地面と平行な状態を保ってもらえるのがいいと思います。そこで、

図3 図3

図3のようにアッパーアーム、ロワアームを非並行にするとリバウンド側でポジティブキャンバーになってくれます(その分バンプ時のキャンバー変化量が大きくなります)。すったさんでは、図3の形式をフロントに、図1の形式をリアに採用しています。コーナリング中のリア内側の接地性を薄めて向きを変えやすくしてるのかなぁと思っています。

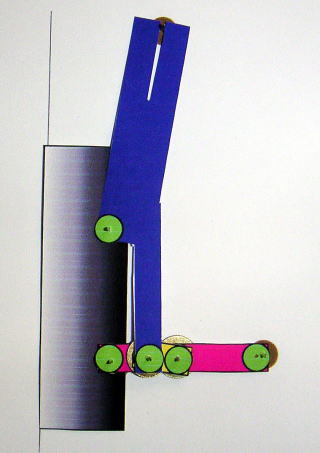

次に、一番普及していると思われるマクファーソンストラット式について考えます。

図4 図4  図5 図5

このように、ロワアームとストラットの2点しかシャーシと接続されていない非常にシンプルなサスペンションになります。ストラットに強度が要求されますが、安く製作できるというメリットは我々一般庶民からしてみれば非常にありがたい形式と思われます。

特徴ですが、ダブルウィッシュボーンの黄色のアッパーアームが無いのでスペース的には非常に有利のため小型車でも採用OKです。

こちらもバンプ側の動きを見て見ます。サスが縮みこんでも、タイヤのキャンバーはほとんど変化しません。ダブルウィッシュボーンではネガティブキャンバーに向かっていましたが、これは逆にポジティブキャンバー側になっています。

これはリアがダブルウィッシュボーン、フロントがマクファーソンストラットを採用している車の車高短を見た方はストラット側がタイヤが垂直になってるのに対し、ダブルウィッシュボーン側はハの字になっているので確認できると思います。

車のロール量が大きいと路面をつかむ能力はダブルウィッシュボーンには及ばないのかと思われます。ただ、ロール量が少なければバネ下重量の軽いマクファーソンストラット式に有利な面が多くなる気がします。バネを硬くしたり、スタビライザーでロール抑えたりとやり方は色々ありますね。

2003年のモーターショーでもアンチロールの製品が色々出ていました。これらと組み合わせればこれからもっともっと発展する形式と思われます。

と各形式について書いてきたんですが、ようやくスーパーストラットです。前置きが長いよ(^^;。

レビン、トレノのベースとなっているカローラは当然マクファーソンストラット式のサスを採用しています。が、スポーティーなレビン、トレノにはライバル車には負けないような足の性能を持たせたいというところから来たのかなぁと思います。

マクファーソンストラットをガチガチに固めたものなんて市販車で売れないですからね(^^;

量産を考えるとシャーシの変更はお金がかかるということで、サスの取り付け位置をマクファーソンストラットと同じにしてキャンバー変化をさせるサスがほしいという感じからできたのが、こんな構造です。

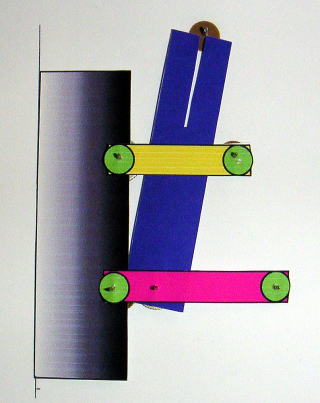

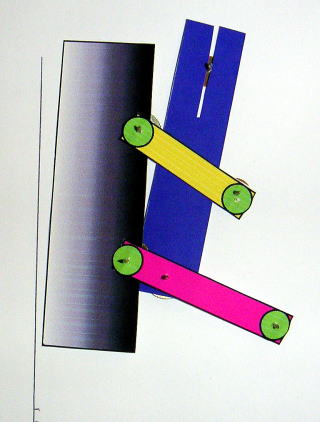

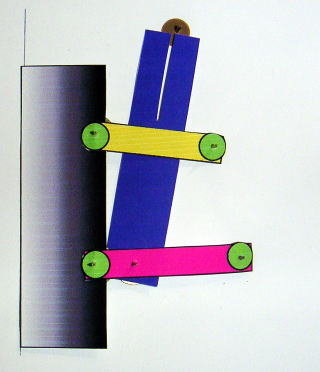

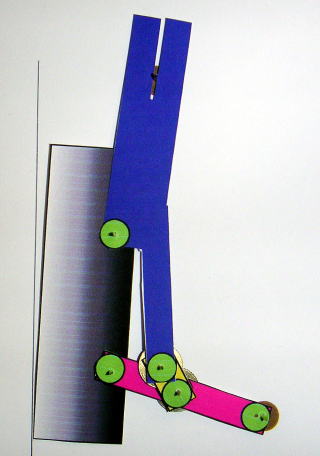

図6 図6  図7 図7

見事に取り付け部はマクファーソンストラットと同じです。ダブルウィッシュボーンみたくアッパーアームが無いのでスペース的にもクリアです。

それで、図6が平常時と図7がバンプした状態です。見事にキャンバーがついています。よく考えたものです。ポイントは黄色のキャンバーコントロールアームでしょうか、タイヤがもち上がるとそれにつられて青いストラットも上に上がります。青色のにょろっと下に

降りてきているアーム通じて黄色のキャンバーコントロールアームも持ち上がります。

タイヤがAcm持ち上がったら青色のアームを通じてキャンバーコントロールアームもAcm上がろうとするのですが、ボディーの取り付け部の支店から半径の差で、赤のロワアームの角度と黄色のキャンバーコントロールアームの角度に差がでます。青色のストラットから伸びているにょろアームが内側へ引っ張られるため、結果タイヤの上部の取り付け店が内側に引き込まれる形となり、キャンバーがつきます(うーん、説明が難しい(^^;))。

と、こんな構造になっています。私は感心してしまいました(^^;。これのおかげでダブルウィッシュボーンみたくキャンバーコントロールができるようになったわけです。

しかし、弱点もあります(弱点だらけという話も(^^;)。ダブルウィッシュボーンのアッパーアームの支点がロワアームに接続しているような形のため(^^;、バンプと同時に支点も動くようなイメージになるため、ストローク量の小さいときはキャンバー変化が小さく、キャンバーコントロールアームがある程度の角度がつくと、今度は急にキャンバー変化が大きくなる。

スーパーストラット車のコーナリング限界付近でのステアの反力喪失現象はここらへんが原因になってると思います。バネを固くしてストロークを制限するとだいぶ良くなります。

また、キャンバーコントロールアームがロワアームに付いている支点から回転できる範囲までしか動かないのでストロークが制限される。

特殊な形のためパーツや交換工賃が高い(^^;です。

でも、私のような普通の人が運転するにはあのどこまでも曲がっていけそうな感覚は楽しいです。

最後に現物のスーパーストラットの写真を載せます。特殊な形してますねぇ。

|